Thomas Franke und die Kunscht (Interview)

Michael Schmidt: Hallo Thomas, Wodka

oder Wasser?

Thomas Franke: Keines von beiden, denn eigentlich ist ja beides Wasser: bei dem Wort „Wodka“ (водка übersetzt: „Wässerchen“) handelt es sich um eine hinterlistige Verniedlichung des Wortes „Woda“ (Вода), das übersetzt „Wasser“ heißt. Trotzdem ich ein paar Jahre solches gezwungenermaßen oder aus Übermut freiwillig in den Hals kippend in verschiedenen Ländern mit slawischer Kultur lebte, trinke ich lieber Bier. Ich bevorzugte schon immer Bier als Schlappergetränk, denn es handelt sich dabei um eine schwach alkoholische Flüssigkeit, die den Durst löscht.

Eingedenk

des Befehls von Wilhelm Busch: „Die erste

Pflicht der Musensöhne ist,

daß man sich ans Bier gewöhne“, unterwarf ich mich diesem. Ich war wohl vier

oder fünf Jahre jung, als meine Eltern auf unserem damals wunderschönen DDR-Grundstück

eine Fete mit den Familien der Musikanten-Big-Band meines Vaters veranstalteten,

der diesen Spruch mit großer Hingabe und kalligraphisch sehr akribisch an eine Innenwand

unserer Garage pinselte. Am Morgen nach der Fete standen noch ein paar halbvolle

Gläser mit schalem Bier auf den Tischen, meine Eltern schliefen – und ich

unternahm unbeobachtet meinen ersten Schritt, Wilhelm Buschs Weisung zu befolgen.

Michael Schmidt: Köthen ist laut

Wikipedia die Welthauptstadt der Homöopathie, gehört zum Landkreis

Anhalt-Bitterfeld. Bei Bitterfeld denke ich immer an Chemieindustriebrachen.

Bonn als Synonym für bundesrepublikanischen Mief vor der Wende. Sind natürlich

Klischees, aber beide Standorte sind in deiner Vita vorhanden. Wie prägend ist

so ein Unterschied oder ist es am Ende gar keiner?

Thomas Franke: Köthen wurde erst nach

der Mauerumschubserei und der sich anschließenden Kolonialisierung durch den

Westen Deutschelandes zur Hauptstadt der Homöopathie. Die Kommandozentrale dieses

dubiosen homöopathischen Weltärzteverbandes liegt heute übrigens gegenüber der

Schule, in der ich mein Abitur bestand, in der Köthener Wallstraße. Als ich

dort herumschülerte, war jedoch noch nichts von dieser Kommandozentrale zu

sehen, sondern im Dachgeschoß des wendefolgend abgerissenen Hauses lebte mein

Gitarrenlehrer. Köthen war zur DDR-Zeit als Bachstadt und als Wohnort des Vogelkundlers

Johann Friedrich Naumann (1780 – 1857) bekannt, der sich als erster

wissenschaftlich mit einheimischen Vogelarten beschäftigte (wir pubertierenden

Schüler nannten ihn den Vögel-Naumann, denn er zeugte wohl 13 Kinder mit seiner

Frau).

Selbstverständlich prägte meine

Lebensumgebung in der DDR meine gesellschaftsbezogene Haltung sowie meinen

beruflichen Werdegang. Viele meiner damaligen Freunde waren Arbeiter, Bauern,

Friseure (damals hatte ich lange, lange Haare und einen Bart wie Billy Gibbons

und war auf Friseure angewiesen), bis ich um 1972 herum auch plötzlich Freunde

unter den SF-Schriftstellern der DDR wie der Welt fand, Künschtelern der

Bildmacherei wie der Musicke und unter den Verlagsmitarbeitern; ich konnte

meinen kreativen Begabungen nachgehen und mich darinnen suhlen, ohne an Geld

denken zu müssen, konnte Pläne schmieden und erleben, wie sie dem Brechtschen

Axiom folgend scheiterten…, - und ich lebte nicht in einer Chemiewüste, sondern

im Grünen, in einer von der Landwirtschaft dominierten Gegend dieser Welt

(siehe die angehängten Fotografien). Ich stand mit Schweinen und Rindern,

Füchsen und Hasen, Katzen und zufällig mir begegnenden Rehen sowie mit in der

DDR stationierten Soldaten und Offizieren der Roten Armee auf Du und Du. Als

ich 1984 plötzelichst im Westen Deutschelandes leben mußte, weil ich auch einem

Stasi-Mitarbeiter das Du angetragen hatte – zuerst lebte ich in München (teures

Pflaster), einige Zeit später dann in Bonn (damals nicht ganz so teures

Pflaster und für einen Künschteler leidlich finanzierbar) –, verlor ich alles

das. Ich mußte mit der spießigen Überheblichkeit der Westler und Westlerinnen

gegenüber einem DDRler, mit deren kleinbürgerlicher Arroganz, mit permanenten

Demütigungen aggressiv ausufernder Ignoranz gegenüber den künschtelerischen, überhaupt

den kreativen Berufen zurechtkommen und hechelte der Sicherung meiner Existenz

hinterher, indem ich profanen Berufen nachging, welche mir meine Persönlichkeit

zerfetzten und meine künschtelerische Entwicklung erschwerten. Wie prägend dieser

Unterschied sich in der Realität auswirkte? In der DDR konnte ich wochenlang

über einer Zeichnung brüten, ohne mir Gedanken um das Geld für die Miete, Speis

und Trank machen zu müssen, im Westen Deutschelandes war ich gezwungen,

Bildnerisches im Rutziputzi-Verfahren herzustellen und nebenbei mit Brüllikram bekannt

und eventuell sogar berühmt zu werden, damit ich mein Bildnerisches für viel

Geld an die Leute bringen konnte, wenn ich von meinen Berufen leben wollte…, -

und so weiter und so fort. Hauptsächlich war ich jedoch damit beschäftigt,

Administratives zu erledigen, Ämterbefehle zu befolgen und das Geld für die elend

teure Miete samt Nebenkosten zu erwirtschaften, die ich für eine Karnickelbunde

berappen mußte. Ich wechselte also von meinen filigranen Bleistift- und punktierten

Tuschezeichnungen zu Holzstichcollagen, die sich viel, viel schneller

zusammenbasteln lassen. Ich darf nicht vergessen zu erwähnen, daß die Unterhaltungen

und die Diskussionen mit Menschen und Tieren zu meiner DDR-Zeit künschtelerisch

sich anregender und aufregender auf meine Arbeit auswirkten als die im Westen

geführten, die viel zu oft kleinbürgerlich-vorurteilsgesättigte Klischees zum

Inhalt hatten, die mir fremd waren und die ich bis heute nicht begreife und

demzufolge nicht gerne führe. Dialektische Zusammenhänge oder bereichernd auf

meine künschtelerische Arbeit Wirkendes folgten daraus nicht, sondern es

sammelte sich ein Misthaufen Entfremdungen an; - es gelang mir nicht, mich je

wieder irgendwo zu Hause zu fühlen. Nicht einmal in Köthen, wo ich mit meiner

Liebsten im Juli dieses Jahres zu Besuch war.

Michael Schmidt: Ich habe mal einen

Text von dir gelesen, der war doch etwas schwer zugänglich. Andererseits

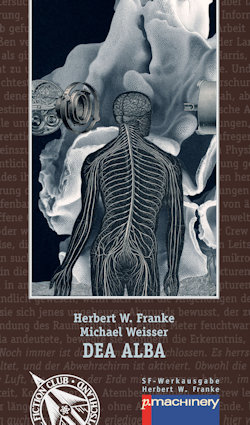

illustrierst du die Herbert W. Franke Werksausgabe und der war eher nüchtern in

seiner Ausdrucksweise. Sind da verschiedene Herzen in deiner Brust? Deine

Collagen auf der Franke Werksausgabe wirken einerseits technisch-funktionell,

andererseits doch abstrakt.

Thomas Franke: Wir beide entdeckten

ja, daß es sich bei diesem Text um den narrativen Essay „Zone und Null“

handelte, den ich für Herberts Roman „Zone Null“ geschrieben hatte, - ein

Roman, der mich sehr beeindruckte und mein Denken beeinflußte, als ich ihn Ende

der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts noch in der DDR lebend las. Den

narrativen Essay „Zone und Null“ schrieb ich speziell für den in der

Herbert-W.-Franke-Science-Fiction-Werkausgabe erschienenen Band „Zone Null“ und

er wurde in „Gegen Unendlich #12 – Phantastische Geschichten“ nachgedruckt. Der

Mitherausgeber dieser Erzählungensammlung Andreas Fieberg schreibt im Vorwort:

„Er [das bin ich] schildert – nicht ohne selbstironisches Pathos – die

hochfliegenden und letztlich enttäuschten Hoffnungen, die er noch zu DDR-Zeiten

mit dem Auftrag verband, Vignetten für die Erstveröffentlichung von Herbert W.

Frankes Roman „Zone Null“ gestalten zu dürfen.“ In diesem Essay schrieb ich mir

also die Erlebnisse dieser Zeit gleichnis- und märchenhaft von der Seele, die

ich als Künschteleler im Zusammenhang mit meiner Bebilderungsarbeit, nicht nur

hinsichtlich einiger Vignetten, sondern auch größerer Grafiken für Bücher von

Herbert W. Franke erarbeiten und veröffentlichen zu können, durchstehen mußte.

Der Text ist gewiß nicht ohne umfassendere Literaturkenntnisse – nicht nur umfassende

Kenntnisse phantastischer, sondern auch angrenzender literarischer Genres –,

ohne eine gewisse Beschlagenheit in griechischer Mythologie, in christlicher

Ikonografie und ein wenig Wissen bezüglich meiner individuellen künschtelerischen

Orientierung zu verstehen. Als Herbert W. Franke den Essay gelesen hatte,

schrieb er mir übrigens dazu: „Ein großer Teil Ihrer Ausführungen haben mir

aber auch neue Kenntnisse über Ihren Weg und Ihre Aktivitäten gebracht, und in

dieser Hinsicht ist Ihr Anhang „Zone und Null“ natürlich höchst aufschlußreich

– der im Übrigen auch literarisch bemerkenswert ist.“

Du solltest bedenken, daß meine Bilder

nicht zu trennen sind von den Titeln, die ich für sie dichte; diese Titel

findet man beispielens in den Büchern der

Herbert-W.-Franke-Science-Fiction-Werkausgabe, in welche die Gesamtmotive – oft

als mehrseitig ausfaltbare Frontispize – eingebunden wurden. Die für die Cover

verwendeten Motive bestehen nur aus jeweils einem Ausschnitt aus der gesamten

Grafik, den ich schon während der Arbeit an der jeweiligen Holzstichcollage als

solch ein mögliches Covermotiv konzipierte. Die Gesamtmotive habe ich ergo so

entworfen, daß der jeweilige Auswahlteil jedes Motivs als vollwertiges

Covermotiv existieren kann.

Besonders in den frühen Zeichnungen

und in einigen der gegenwärtigen Holzstichcollagen zu den Werken von Herbert W.

Franke ist zu beobachten, wie der Stil von Herbert W. Frankes literarischem

Werk meine naturwissenschaftlichen Interessen im Dialog mit diesem hervorkitzelte,

was jene – wie Du sie nennst – technisch-funktionellen, abstrakten Motive erzeugte;

allerdings fasziniert mich die Verwendung technischer Zeichnungen im

Zusammenhang mit gegenständlichen Details grundsätzlich. Meine erste Idee für

die Gestaltung der Franke-Werkausgabe bestand aus der Vision, Blaupausen als

Basismotive zu verwenden. Weil ich nicht genügend unterschiedliche Blaupausen

auftreiben konnte, entschied ich mich schließlich für die Schriftbasis, auf

welcher die Titelei und die Vignette sitzen. Aufgrund der Kombination alter

technischer Zeichnungen und abstrakter Motive mit gegenständlichen

Holzstichmotiven wurden diese meine Bilderchen dem Steampunk angewanzt, als

dieses Genre zeitgeistig war, – eine kurzlebige Modeerscheinung wie so vieles

in der Kunscht. Ich sah das nie so. Diese Zuordnung entstand wohl hauptsächlich

deswegen, weil ich für meine Collagen alte Holzstiche aus Zeitschriften und

wissenschaftlichen Kompendien des neunzehnten, Anfang des zwanzigsten

Jahrhunderts verwendete. Damals gab es keine andere Möglichkeit, als Bilder in

Zeitschriften und wissenschaftlichen Büchern von strapazierfähigen Holzstichblöcken

zu drucken.

Seit Anfang dieses Jahrtausends ist die Holzstichcollage mein

bevorzugtes Medium, das mir durch die Nähe zum Surrealen, Dadaistischen,

Phantastischen aus der Perspektive der Technisierung in unserer heutigen Zeit,

in welcher das menschliche Individuum zunehmend zum Teil einer riesigen

Maschinerie sich entwickelt, die

Schaffung einer dystopischen Welt aus

einem ironischen Blickwinkel ermöglicht, den ich oft darauf werfe und

provokativ artikuliere, wozu diese aufgrund der Verwendung alten Bildmaterials

rückwärts gerichtet scheinende, dennoch gegenwärtig oder gar zukünftig

anmutende Verbindung der Details sich herrlich eignet. Wolfgang Jeschke schrieb

in einem Essay für den Katalog, der anläßlich einer Ausstellung meiner

Machwerke in Köln erschien: „Was die Science Fiction, ja die Phantastik

allgemein betrifft, ist Thomas Franke der Künstler, der dem Kern des Phänomens

am nächsten kommt. Seine Collagen treffen ins Schwarze. Es ist ein weit

verbreiteter Irrtum, Science Fiction stelle Zukunft dar ... nein, sie montiert

realistische Details der Gegenwart und Vergangenheit auf neue Weise zu

ungewohnten Ensembles zusammen, die Aufmerksamkeit erregen und den Blick

schärfen, der vom längst Gewohnten eingelullt, aus der Lethargie gerissen

werden soll, weil sich plötzlich mehrere alternative Wirklichkeiten

übereinander projiziert darbieten, um Aufmerksamkeit zu wecken, zu frappieren

und zu neuen Sichtweisen zu zwingen, Unruhe zu stiften und Unsicherheit zu

verbreiten, zum Hinterfragen des Gegebenen herausfordern.

Und genau das tun die Collagen von Thomas Franke auf ihre

friedfertige und doch beunruhigende Weise.“

Die Technik der Holzstichcollage hatte

mich übrigens schon zu der Zeit außerordentlich gereizt, als ich noch in der

DDR lebte. Schon als Knirps im Alter von fünf Jahren war ich von diesen

feinstricheligen Abbildungen fasziniert, die ich damals auf den Bildtafeln in

zwei Bänden von „Meyers Konversationslexikon“ aus dem Jahre 1899 selbstversunken,

also weltabgeschieden immer wieder betrachtete, welche meine Eltern im

Bücherregal stehen hatten. Und schon damals juckten mir die Flingerlingerchen,

diese Bücher auseinanderzunehmen, die Holzstichmotive auszuschneiden und zu

neuen Bildern zusammenzufügen, obwohl ich noch überhaupt nichts von der

Collagen-Technik wusste. Nun ja: auch die Achtung, die ich meinen Eltern

entgegenbrachte, hielt mich zurück, diese Bücher für meine Ideen zu zerstören.

Immerhin trug die Faszination am fein Gestrichelten mit Sicherheit dazu bei, daß

ich später, als Grafiker, eine ebensolche filigrane Technik für meine

Zeichnungen wählte. Da kannte ich aber die Arbeiten Max Ernsts schon und hatte

zudem die Historie der phantastischen bildenden Kunscht eingesaugt; ungefähr 1978,

während meines Studiums der Malerei und Grafik, hatte ich in einer

Fachzeitschrift des Verbandes Bildender Künstler einige Holzstichcollagen

dieses seitdem von mir sehr verehrten Künstlers gesehen und spürte eine mich

verunsichernde Seelenverwandtschaft: Die Suggestionskraft solcher Werke

verwirrte meine Sinne wie unmäßig viel gesoffener Wodka - und sie erwiesen sich

dann auch als Droge. Aber es brauchte noch den Wechsel in den Westen, den

Existenzdruck (denn mit meiner zeitlich sehr aufwendigen bleistiftgestrichelten

und der mit Tusche gepünktelten Technik wäre ich hier verhungert) und die

Möglichkeiten des Internets, wo ich alte Bücher mit Holzstichbildern preiswert

ersteigern und kaufen konnte, um solche Grafiken entstehen zu lassen, wie ich

sie derzeit für meine Buchgestaltungen schaffe. Übrigens: die beiden

Lexikon-Bände meiner Eltern zerlegte ich viele Jahre später dann doch noch, -

mit ihrer Erlaubnis!

Ach ja, meine Eltern: Meine Eltern

ängstigten sich aufgrund meiner kreativen Talente, daß ich eines Tages als

Künschteler den Kitt aus den Fenstern fressen müßte (was ja auch geschah,

nachdem ich mich im Westen Deutschlands dem kapitalistischen Wertekanon, mithin

der Diktatur des Geldes unterwerfen mußte), weswegen sie alles unternahmen,

meine naturwissenschaftlichen Interessen zu fördern. Und so geschah es, daß ich

1974 das Studium der Physik begann, - und diese Facette meiner Persönlichkeit

findet sich als Ergebnis meiner Überlegungen zur Inhalt-Form-Beziehung in einigen

technisch-funktionellen und abstrakten Arbeiten wieder.

Als ich künschtelerisch zu arbeiten

begann, schuf ich kleinformatige, minutiöse, sehr aufwendig erarbeitete

Bleistift- und Federzeichnungen. Und aufgrund meiner Verquickung in die

Literaturszene der DDR, deren Dazugehörende meine Arbeiten als an- und

aufregend empfanden, trat 1977, schon während meines Kunststudiums an der Burg

Giebichenstein in Halle, der Ostberliner Verlag Neues Leben an mich heran und vereinbarte

mit mir erste Gestaltungsaufträge für Bücher des phantastischen und

Science-Fiction-Genres. Man meinte, nicht nur meine Art zu zeichnen, sondern

auch mein Interesse für die Naturwissenschaften, insbesondere für die Physik

und die Astronomie, prädestinierten mich für dieses Genre, das im Osten als „wissenschaftliche

Phantastik“ bezeichnet wurde. Allerdings waren meine für solche Bücher

geschaffenen oder genutzten Werke nie gebrauchsgrafische Illustrationen,

sondern alle Arbeiten erzählten eigene, von dem jeweiligen literarischen Text

angeregte Geschichten und Ereignisse, von denen ich meinte, daß sie sich in dieser

geschilderten Welt so ereignet haben könnten. Ich abstrahierte Inhalte und ließ

sie zu bildlichen Metaphern, Symbolen, Parabeln oder Allegorien gerinnen. Meine

Zeichnungen und Grafiken vermochten also für sich zu stehen, weil ich mich für

ihre Gestaltung immer wieder von der christlichen und von der Ikonografie der

griechisch-römischen Mythologie anregen ließ und selbstverständlich

Inspirationen aus der klassischen Literatur der Romantik verwendete,

insbesondere aus Erzählungen E. T. A. Hoffmanns (als Beispiel will ich die

Erzählung „Der Sandmann“ mit der menschlich anmutenden Puppe Olimpia erwähnen,

die Hoffmann „die Automate“ nennt), den Romanen Jules Vernes oder auch Karel Čapeks.

Diese Nähe zur Literatur, welche ich auch in meinem zweiten Beruf als

Schauspieler pflegen mußte, ließ mich schließlich die Werke zuvörderst der

Schriftsteller des Magischen Realismus entdecken, und hier besonders das

Œuvre

des Argentiniers Jorge Luis Borges, der sich, ob seiner umfassenden Bildung

nicht nur von mir hochverehrt, nach und nach als Initiator einer neuen Art und Weise meines Umgangs

mit den Künschten und meines diesbezüglichen Selbstverständnisses erwies,

nachdem ich die DDR verlassen hatte. Aus meiner tiefreichenden Verunsicherung,

mit der ich in der Folge meines Hinauswurfs aus der DDR zu kämpfen hatte, aus

der Auflösung ethischer, moralischer, überhaupt weltanschaulicher Ansichten und

Orientierungen, entstand die Notwendigkeit, sowohl mich als auch mein Kunschtverständnis

neu aufbauen zu müssen, und während meiner Suche rückte mir Borges als

Verwandter im Geiste nahe, als der „…vielleicht größte Lehrer und Meister der

Wahrheit wie der Lüge, Ketzer und Gläubiger, Gott und Teufel in einer Person.“ (Martin Gregor-Dellin)

Einige Beispiele meines

bildkünstlerischen Schaffens, die über technisch-funktionelle und abstrakte

Motive hinausgehen, können Interessierte auf dieser Seite im Internetz

anschauen, die ich zu meinem großen Bedauern aufgrund des großen Berges Arbeit,

der vor mir liegt, nicht weiterzupflegen schaffe: https://www.flickr.com/photos/157472105@N05/

Michael Schmidt: Kanntest du Herbert W. Franke persönlich?

Thomas Franke: Ich entschuldige mich

an dieser Stelle bei den älteren Lesern dieses Interviews, die diese Geschichte

kennen, weil ich Sie schon des Öfteren erzählen mußte: Herbert und ich begegneten einander zum ersten Mal im Jahr 1976, auf dem Eurocon im polnischen

Poznań. Ich hatte damals trotz aller diesbezüglicher Erschwernisse – ich lebte

ja noch in der DDR - schon seinen Roman "Zone Null" sowie die

Kürzestgeschichtensammlung "Der grüne Komet" gelesen, die erste

Schneckerlinge und Schnauckbartraupen sowie weiteres eklektizistisches, marodes

Ungeziefer durch meine Visionen hetzen ließen, und mich zu jenen morbiden

Grafiken reizten, für die ich bekannt werden sollte, und blickte zu ihm auf mit

jener Schwärmerei, mit der man halt als Zweiundzwanzigjähriger die Objekte seiner

kreativen Begierden anhimmelt. Ich war mit übermächtiger intellektueller wie

schöpferischer Gier nach Inschpiratzion zu dieser Juropieen Szaienz Ficktschen

Conventschen gereist, einige meiner frühen punktierten Federzeichnungen... nun

ja: konspirativ am Mann, weil ich sie dort nicht ausstellen, sondern nur

herumzeigen durfte. Über das beständige Herumzeigen kamen wir ins Gespräch.

Ich erinnere mich amüsiert jenes Wortwechsels, während dessen Herbert mich

fragte: „Wie war doch gleich Ihr Name?“ Und als ich antwortete: "Franke,

mein Name ist Franke", entgegneten er verlegen giggelnd: "Ach ja, -

ein Name, den man sich schlecht merken kann."

Anschließend kamen wir überein, ein

paar meiner Federzeichnungen als Illustrationen in einem Band der Heyne-Reihe

"Science Fiction Story Reader" zu drucken (ein wenig bekannt als

Grafiker des Phantastischen war ich seinerzeit im westlichen Teil Deutschlands

schon, weil ich der Zeitschrift "EXODUS" Grafiken zur

Veröffentlichung überlassen hatte, die damals ein gieriges Rufen nach mehr bei den SF-Fans erzeugten) und im darauf

folgenden Jahr 1977 erschienen im von Herbert W. Franke herausgegebenen

"Science Fiction Story Reader 8" vier Grafiken von mir, dem weitere

Veröffentlichungen in den Ausgaben 9 und 10 folgten. 1978 beauftragte mich der

DDR-Verlag „Das Neue Leben, Berlin“ schließlich mit der Illustration seines

Romans „Ypsilon minus“, der als Lizenzausgabe dort erschien - und den Suhrkamp

Verlag auf meine bildkünschtelerischen Arbeiten aufmerksam werden ließ, für

dessen von Franz Rottensteiner herausgegebene „Phantastische Bibliothek“ ich

dann zwischen 1979 und 1983 fünfzig Bände mit meinen Vignetten gestaltete.

Während der folgenden Jahre führten Herbert

und ich eine manchmal sehr rege Korrespondenz, bis ich am vierten März 1984, der

Tag meines Hinauswurfs aus der DDR, im bisher als schrecklichstes von mir erlebten

Morgengrauen mit verheulten, auch vom voralpischen Schneetreiben geröteten

Augen in Egling vor seiner Haustür stand und mit meiner damaligen Frau drei

Tage bei ihm herumlungern durfte.

Als ich im Westen Deutschlands unter

kapitalistischen Bedingungen lebend und finanziell von existentiellen Zwängen

gegängelt nicht nur meine bildkünschtelerische Arbeit betreffend, sondern auch

meine Weltsicht und das kulturelle Interesse verändernd, mich von der Science

Fiction entfernte, reduzierte sich unser Kontakt auf eher zufällige Begegnungen,

bis ich auf seinen Wunsch hin im Jahr 2014 die Science-Fiction-Werkausgabe für p.machinery

zu gestalten begann.

Erst anderthalb Jahre vor seinem Tod

bot er mir das „Du“ an.

Michael Schmidt: Du wolltest Astronom

werden, bist dann aber ans Theater gegangen. Science-Fiction ist ja auch das

Spiel mit der Phantasie und technischer Grundlage. Wie kreativ ist die

Science-Fiction?

Thomas

Franke: Damit hast Du salopp über vieles hinweg hüpfend meinen beruflichen

Werdegang verkürzt (kicher!). Als ich 17 Jahre jung war (es ist witzig: wenn

man die Zahl umdreht, hat man mein gegenwärtiges Alter!), wollte ich

tatsächlich Astronom werden, wozu ich Festkörperphysik hätte studieren müssen.

Aufgrund meiner Ruppigkeit, weil ich politisch-ethisch nicht in eine Schublade

einsortiert werden konnte und weil in der DDR nur fünf Astronomen jährlich

gebraucht wurden, erhielt ich keine Zusage für diese Studienrichtung und man

empfahl mir das Studium der Physik mit dem Berufsziel, Lehrer für dieses Fach

zu werden. Dieses erinnere ich noch

anhand eines lange zurück liegenden

scheppernden Steinwurfechos – und ab und zu

denke ich darüber nach wie es gelaufen wäre, wenn mein Leben sich nicht so

entwickelt hätte, wie das Schicksal es für angemessen hielt. Oder ein

Teufelchen. Oder ein Raunen, das tief aus meinem Unterbewußtsein flüsternd mich

schubste. Beinahe wäre ich also Physiklehrer geworden, was ich in Halle zu

studieren begann. Auf dem Weg zur Universitätka fuhr ich täglich mit der

Straßenbahn an der "Burg Giebichenstein" vorbei, bis ich es nicht

mehr ertrug, die Leute mit den großen Grafikmappen unterm Arm auf dem Trottoir

vor der Kunschthochschule entlang stolzieren zu sehen. Ich wollte ebenfalls mit einer Mappe unter dem Arm dort

herumstolzieren, weswegen ich mich an der „Hochschule für industrielle

Formgestaltung“, wie sie damals hieß, bewarb, im freien Fachbereich Malerei und

Grafik zu studieren, - und die Naturwissenschaften in die Saale warf, denn ich

wurde angenommen. Weil mein Interesse schon sehr früh der

Symbiose bildender Kunscht mit der Literatur gehörte, durfte ich als praktische

Diplomarbeit ein Bühnenbild zu Brechts Stück „Herr Puntila und sein Knecht

Matti“ erarbeiten,- neben der theoretischen über das Spezifische phantastischer

Metaphern, Symbole und Allegorien im Werk von Hieronymus Bosch, Francisco de

Goya und Max Klinger. Als das Bühnenbild aufgebaut wurde, rastete ich auf den

Brettern aus, welche angeblich die Welt bedeuten sollen, und brüllte die

Bühnenarbeiter an, weil sie die Seiten des Bühnenbildaufbaus vertauscht hatten,

nicht ahnend, dass gerade jemand heimlich in der Technik eine Flasche Whisky

süffelte und mir zuschaute. Der wollte mich später in der Kantine sprechen: ein

kleiner, kompakter, mir damals völlig unbekannter Mann mit dicken

Brillengläsern und einem wundervoll geschnittenen Kaschmirmantel; und der

beschwätzte mich, dass ich zusätzlich noch darstellende Kunst studieren müsste,

denn ich hätte eine unglaubliche Bühnenpräsenz, die man nicht erlernen könnte, weil

sie einem vom Theatergott in die Wiege gelegt worden wäre. Mir würde es jedoch

an Technik mangeln, denn wie ich feststellen müßte, wäre ich beim Schreien

heiser geworden. Einige Monate später studierte ich die

darstellende Kunscht, ging als Austauschstudent für das Charakterfach-Studium

nach Moskau – damals noch in der Sowjetunion gelegen –, wo ich an der „Russischen

Akademie für Theaterkunst“ (GITIS) mein Diplom als Staatsschauspieler ablegte.

(Wozu diese beiden Studiengänge und die dabei erworbenen Diplome gut sind, fand

ich im Goldenen Westen nie heraus; hier wurden ja beide Berufe während der Zeit

der Coronadiktatur endgültig als systemunrelevante definiert.)

Das

Interesse für die Wissenschaften nistete sich jedoch in meinem Kopf ein und

wahrscheinlich fühlte ich mich deswegen zur Science Fiction wie zur

wissenschaftlichen Phantastik hingezogen.

Über

Deine Frage, wie kreativ ist die Science-Fiction ist, dachte ich lange nach,

kam jedoch zu keinem mich selbst überzeugenden Ergebnis, weil dieses

Literaturgenre mich nur während meiner Kindheit und als Jugendlicher zu

faszinieren vermochte und sich in späteren Jahren nach und nach verflüchtigte.

Nach meinem fünfundzwanzigsten Lebensjahr ungefähr hatte ich mich in das Werk

von Schriftstellern eingelesen, die … nennen wir es genreübergreifend

„Phantastisches“ schrieben. Kreativität, also schöpferische Kraft, kann nicht

einem künschtelerischen Genre zugeordnet werden. Sie ist kausal den Menschen zu

eigen, nur treibt sie den einen stärker als einen anderen an, sie zu

gebrauchen.

Was nun die Kreativität bezüglich der

Science Fiction angeht, so beobachte ich, daß diejenigen, die sich damit

beschäftigen, sehr kreativ beim Erfinden und Einhegen von Mikrogenres sind. Recht

spießig hieß eine solche Literatur früher phantastische oder

wissenschaftlich-phantastische Literatur, danach bezeichneten wir sie als Hard

Science Fiction, zu welcher beispielsweise die Space Opera und die Military SF

gehörten, nicht zu vergessen die Soft-Science-Fiction, und als diese Genres

merkantil nicht mehr so gut funktionierten, erfand man die Genres Dystopie, die

oft in eine Postapokalypse überging, angelehnt an gegenwärtige Entwicklungen in

der Wissenschaft wie in der Gesellschaft den Cyberpunk, den Hope Punk,

Steampunk und Rocketpunk und so weiter und so fort. Es wurde noch nicht zu Ende

erfunden. Resümierend möchte ich auf die vorher in diesem Interview

zitierte Äußerung Wolfgang Jeschkes verweisen; Science Fiction schrappt oft näher an der

Realität, als man denkt. Gegenwärtig schieben sich Digitalisierungsprozesse ins

menschliche Leben – und viele Science-Fiction-Schreibende verlegen die

erzählten Geschehnisse in solche Welten. Ich empfinde solche Geschichten oft

als Gegenwartsliteratur on the edge. Ich vermisse den Sense of Wonder in solchen Werken (aber eventuell

bin ich hochmütig).

Michael Schmidt: Du hast für Suhrkamps

Phantastische Bibliothek gearbeitet, da warst du noch im Osten. Kannst du ein

paar Begebenheiten aus der Zeit erzählen?

Thomas Franke: Um 1977, 1978 herum gerieten mir zwei Bücher der

Reihe „Phantastische Bibliothek“ des Suhrkamp Verlags ins bewußte Dasein. Im

Frühling des Jahres 1978 trieb ich mich nämlich in Tychy, einer Stadt bei

Katowice in der Volksrepublicke Polen, herum, um im Teatr Mały eine Ausstellung

meiner Zeichnungen einzurichten. In den Pausen des Ausstellungsaufbaus

betranken wir uns, der Direktor dieser Institution, sein Adlatus und ich, mit

schlecht verschnittenem Cognac, - oder ich trieb mich im nahen Katowice herum.

Und eines Tages sah ich während des Herumtreibens in einem Buchantiquariat ein

hell-purpurfarbenes Taschenbuch mit einer dunkelblauen Vignette und gleicher

dunkelblauer Titelei, dessen Ästhetik der Gestaltung mich auf eine seltsam

lustvolle Weise aufkratzte und mich emotional tief berührte; - nein, nicht nur

tief berührte: ich erbebte physisch und emotional. Der Buchtitel war ein

deutscher, - ein deutsches Buch also, im Schaufenster eines polnischen

Antiquariats ausliegend, jedoch mit Erzählungen des damals berühmten polnischen

Schriftstellers Stanisław Lem; - das zumindest schien mir unter

den bestehenden politischen Zuständen begreiflich, denn dieses Taschenbuch war

aufgrund der Ästhetik seiner Gestaltung als ein Buch aus dem Westen

Deutschlands zu erkennen – erschienen also im Land des Klassenfeindes! - und

ich konnte es hier für ein paar staatsmonopolistische Złoty käuflich erwerben

und mit mir nach Hause nehmen. Dieses "mit mir nach Hause nehmen"

liest sich heute so leichthin, damals jedoch bedeutete es, ein Machwerk des

Klassenfeindes über die Polnisch-DDRliche Grenze zu schmuggeln, ... zu

schmuggeln (!), - sich also beim heimlichen Verbringen dieses Buches von dem

einen staatsmonopolistischen in ein anderes solches Land nicht erwischen zu

lassen. Und ich erwarb und schmuggelte es, ängstlich, nervös, innerlich

vibrierend, körperlich angespannt, durch die Filzungen polnischer und

DDheRrischer Grenzer hin ins heimatliche kleine Dörfchen. Dieses Taschenbuch

war der erste Band der "Phantastischen Bibliothek", "Nacht und Schimmel", Erzählungen des Schriftstellers Stanisław Lem: mein Schatz

seinerzeit - und auch heute noch. Das Hell-Purpur des Covers ist mittlerweile

ein wenig blasser als damals und die Buchseiten sind vergilbt, aber es bleibt

ein gänsehäutige Erinnerungen auslösendes Kleinod in meiner Bibliothek. Damals

brütete ich beinahe täglich über dem Cover dieses Buches, entfachte es doch in

mir wiederholt dieses Erbeben, das mit kreativem Schaffensdrang und der Ahnung

künschtelerischer Möglichkeiten und Zukünfte einherging, - gar nicht erst davon

zu schreiben, daß ich mir sehnlichst wünschte, diese Buchreihe, die

"Phantastische Bibliothek", gestalten zu dürfen, was noch bis zum

Spätherbst dieses Jahres als heimliche, argwöhnisch verschwiegene Sehnsucht in

mir nagte.

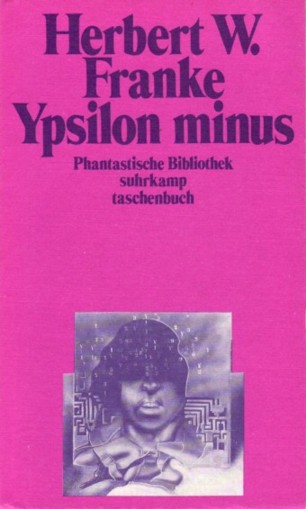

Das zweite Buch der "Phantastischen Bibliothek", welches

ich wenige Monate später in die Hände bekam, und das mich aufgrund der

Gestaltungsästhetik und vor allem der Titelvignette wegen laut aufjauchzen

ließ, war der dritte Band in der Reihe: Herbert W. Frankes "Ypsilon

minus“. Im Herbst 1978 klopfte nämlich der Chefgrafiker des Verlages Neues

Leben, dessen Namen ich nicht mehr erinnere, mit einem Brief bei mir an, dem

das Taschenbüchlein der Suhrkamps beilag, ob ich Interesse hätte, die in der

DDR in Lizenz erscheinende Ausgabe dieses Herbert-W.-Franke-Romans zu

begraficken. Hatte ich, reizte mich, und meine Grafickrei dazu sollten mich

berühmt machen, - sowieso! Und diese Vignette auf dem Suhrkampbuch-Cover ...

Ich kroch ins Bild hinein, breitete mich darinnen aus, leckte gierig

Inschpiratzjohn wie ein Vampir das Blut, trank das Motiv: das im dunkelblauen,

fast dunkelvioletten, purpurstichigen Schatten einer ausgestanzten Makroplatine

verschwindende Gesicht eines Menschen, der in etwas Militärisches

Assoziierendes gekleidet ist, das aus nebelig schlierendem Raum sich

materialisiert. Und während ich noch über meine Grafiken zu „Ypsilon minus“

brütete, fragte mich Hans Joachim Alpers, der damals so eine Art Agent in der

BRD für mich war, im Auftrag des Suhrkamp Verlags, ob ich die Gestaltung der

„Phantastischen Bibliothek“ übernehmen wollte, denn das Grafikerpaar, das sie

bis dahin mit seinen wunderschönen Vignetten gestaltet hatte, Hans Ulrich &

Ute Osterwalder, wollte aufhören. Meine Grafiken waren zu jener Zeit im Westen

Deutschlands schon recht bekannt, druckten doch viele Fanzines - EXODUS,

Solaris Story Reader, Phalanx, die SFT, Comet und andere, die ich mittlerweile

vergessen habe - meine Federzeichnungen, und Herbert W. Franke wie auch

Wolfgang Jeschke nutzten meine Motive als Illustrationen und Umschlag- wie auch

Covergestaltungen für die von ihnen herausgegebenen Science-Fiction-Bücher des

Wilhelm-Heyne-Verlags, Werner Zillig beim Goldmann-Verlag, Horst Heidtmann beim

Signal Verlag Baden-Baden und andere Herausgeber in Büchern anderer Verlage.

Ich sagte also dem Suhrkamp Verlag zu, dessen Chefgestalter Rolf Staudt -

damals nannten wir die Dinge, Berufe und Sachverhalte noch beim deutschen

Namen, weswegen ich auch noch kein „Artwork designte“, sondern für die

Buchcover „Vignetten zeichnete“, und Rolf Staudt und Willy Fleckhaus ganz

profan „Chefgestalter“ genannt wurden, noch nicht „Art Director“ - sofort

Kontakt zu mir aufnahm, um mir die ersten Aufträge zu übermitteln. Damals

bezahlten die Verlage noch für Buchgestaltungen und Illustrationen, und

Suhrkamp honorierte mich sehr gut. Jedoch verursachte die Honorierung meiner

Arbeit nachhaltige Folgen, da ich in der DDR lebte und das Geld nicht

problemlos auf mein Konto überweisen lassen durfte: der

Staatsmonopolkapitalismus der DDR öffnete die Pforten seiner Mühlen für mich,

denn ich mußte meine Arbeit für Buchverlage in der westlichen Hemisphäre der

Welt auf solide Füße stellen, das heißt: sie vom „Büro für Urheberrechte“

genehmigen lassen, einer Institution des Außenministeriums der DDR, dessen

Büros in einem Gebäude in Steinwurfnähe zur Berliner Mauer lagen, weswegen ich

den Grenzsoldatitschkis der NVA jedes Mal meinen Ausweis und die schriftliche

Einladung präsentieren mußte, wenn ich im „Büro für Urheberrechte“ vorstellig

wurde. Nachdem ich also die Genehmigung durchgekämpft hatte, offiziell für

Verlage der westlichen Welthemisphäre arbeiten zu dürfen, was mich übrigens

beinahe ein halbes Jahr permanenter Diskussionen und Rechtfertigungen kostete

und mir spezielle Verehrer und Interviewer von der Staatssicherheit, heute

zärtlich „Stasi“ genannt, verschaffte, war ich gezwungen, dem „Büro für

Urheberrechte“ jeden Auftrag, jede bezahlte Veröffentlichung zu melden und die

gezahlten Honorare „… zu meinen Gunsten auf das Außenhandelskonto der DDR …“

anweisen zu lassen, die ich dann im Umrechnungskurs 1:1 (auch Dollari und

Pfunde!) beantragen mußte, damit sie auf mein DDR-Konto überwiesen wurden,

wovon ich dann 25 Prozentow als GENEX-Schecks beantragen durfte. Mit solchen

Schecks konnte ich in den Intershops dort angebotenen, überflüssigen Krimskrams

westlicher, kapitalistischer Produktion käuflich erwerben: Ohdekollonje,

Conjack (den Rachenputzer „Dujardin“ beispielens!), Seife, Matchbox-Autos …, -

irgendwelche Scheiße also, bunte Glaskugeln, auf die meine DDR-Miteingeborenen

scharf waren, ich jedoch nicht. Ich hätte lieber Kupferdruckpapier, Farben,

Pinsel und hochwertige Tuschen käuflich erworben. Aber die gab es in den

Intershop-Läden nicht. Viele meiner Mitmenschen waren überzeugt davon, daß ich

die blauen Hunderter stapelweise unter meinem Bett horten würde, und es

breiteten sich, Krebswucherungen gleich, Mißgust und vor allem Neid in meinem

sozialen Umfeld als auch darüber hinaus bei Leuten aus, die mich nicht einmal

persönlich, sondern nur vom Hörensagen kannten.

Als ich dann 1984 plötzelichst im Güldenen Westen Deutschelandes

aufschlug, distanzierte sich der Suhrkamp Verlag von mir. Die Gründe dafür

servierte der bis dahin von mir verehrte Rolf Staudt in unserem letzten

Telefongespräch eiskalt nach: zum Ersten würde der Verlag die herausgegebenen

Bücher nicht für die Liebhaber meiner Covervignetten machen, zum Zweiten wäre

dem Verlag von wem auch immer mitgeteilt worden, bei einer weiteren

Zusammenarbeit mit mir keine Buchlizenzen mehr aus der DDR gewährt zu bekommen,

was man vermeiden wollte, und zum Dritten hätte der Verlag andere

hochtalentierte Gestalter gefunden. Allerdings erwies sich die dritte

Behauptung als eine, die der Verlag niemals einzulösen schaffte; nach den

außergewöhnlichen Vignettenmotiven der Ulrich/Osterwalders und den meinen fand

der Suhrkamp Verlag keinen adäquaten Gestalter mehr für die Buchreihe. Aber

auch die anderen Verlage der Bummsdesrepublicke brachen den Kontakt zu mir ab.

Ich war wohl im Osten wie auch im Westen bekannter als ich es eingeschätzt hatte

und menschlicher Opportunismus sorgte lange Zeit dafür, daß ich als Persona non

grata angesehen wurde.

Michael Schmidt: Schauspieler und

Grafiker. Geht das in einer Hand oder sind das verschiedene Persönlichkeiten in

die du schlüpfst, wenn du die jeweilige Rolle einnimmst?

Thomas Franke: Es kommt nicht auf das

künschtelerische Genre an, in welchem ich jeweils arbeite, sondern auf den individuellen Umgang mit dem Material,

der aus meiner Persönlichkeit resultiert, aus den Dingen, mit denen ich mich

beschäftige. Meine große Affinität zur Literatur und meine Arbeit als

Schauspieler fließen ein in die bildkünschtelerische Arbeit und die so

gewonnenen Erfahrungen und Einsichten wirken prägend auf das, was ich als

Schauspieler in Angriff nehme. So entstehen beispielens diese literarischen

Texte als Bildtitel, in denen ich als Regisseur, Kostümbildner, Dramenautor,

Erzähler und Schauspieler zugleich mit satirischer Distanz zur Gesellschaft der

Gegenwart Zusammengeschmiedetes inszeniere, und lustvoll aber auch zynisch,

grausam, frivol, politisch inkorrekt und hin und wieder bösartig das treibe,

was zum Beispiel Jorge Luis Borges‘ Literatur in mir freisetzte: Als

Menschenskeptiker, der ich bin, erfinde ich in beiden Berufen dialektisch unerträgliche

Situationen und krude Geschichten,

ich intrigiere mich durch die Kunstgeschichte, provoziere mit literarischen,

cineastischen, philosophischen, naturwissenschaftlichen Anspielungen und

Pointen und löcke Halbwissen. Die Bildtitel wie auch die Charaktere, die ich

auf der Bühne spiele, geben nur vor, zu erläutern oder einen Sinn zu

entschlüsseln. Realiter leiten oder verführen sie den Betrachter auf einen

falschen Weg, - der im Grunde auch kein falscher, sondern oft ein

weiterführender ist, auf welchem der nach Verstehen Suchende Vexierspielen mit

Bekanntem oder gar Verfremdungsstrategien ausgeliefert wird oder mittels

Verballhornungen oder phonetischen Assoziationen Ereignisse oder Zustände als

Wahrhaftiges in die Holzstichcollagen hineininterpretiert bekommt, was sich bei

intensiverer Betrachtung allerdings als intellektuelle Erfindung, als Narretei,

als geschickte Lüge herausstellt. "Wer nichts weiß, muss alles

glauben", formulierte Marie von Ebner-Eschenbach, und anhand dieses Axioms

boykottiere, überrolle und dämonisiere ich mit meiner Kunscht eine dem

Verdorren ethischer und moralischer Wertorientierung preisgegebene

Menschengesellschaft mit ihren banalen Profilneurosen und groteskem

Potenzgehabe schlechthin, mit ihrer technischen Hybris und ihrem als

unerbittlich inhuman sich erweisenden wissenschaftlichen Ehrgeiz. Und alles das

findet Eingang in meine Holzstichcollagen und Zeichnungen, wenn ich lustvoll

drauflosarbeite: die Gattungen bildende Kunscht, Theater, Literatur und die

Naturwissenschaften verschmelzen oder verzahnen miteinander.

Im Grunde

umreißt Folgendes das Wesen meiner Arbeit und mein Leben als Künschteler am

treffendsten: „Jemand setzt sich zur Aufgabe, die Welt abzuzeichnen. Im Laufe

der Jahre bevölkert er einen Raum mit Bildern von Provinzen, Königreichen,

Gebirgen, Buchten, Schiffen, Inseln, Fischen, Behausungen, Werkzeugen,

Gestirnen, Pferden und Personen. Kurz bevor er stirbt, entdeckt er, daß dieses

geduldige Labyrinth aus Linien das Bild seines eigenen Gesichts wiedergibt.“ (Jorge Luis Borges in „Borges und ich“)

Michael Schmidt: Du hast es

wahrscheinlich schon tausendmal berichten müssen, aber warum hast du Pickmans

Modell als Theaterstück umgesetzt? Was hat dich an der Geschichte nachhaltig

beeindruckt?

Thomas Franke: Nee, - ich erzähle

diese Geschichte zum ersten Mal. Während der Jahre, die ich die „Phantastische

Bibliothek“ mitgestaltete, schickte mir der Suhrkamp Verlag jene Bücher, die in

der Reihe erschienen waren, bevor ich die Vignetten für die Bände

gestaltete. So erhielt ich auch den Lovecraft-Band „Cthulhu

Geistergeschichten“, in welchem ich die Erzählung „Pickmans Modell“ las, die

mich vor allem deswegen beeindruckte, weil Lovecraft dem Maler Pickman Bilder

und Grafiken zuschreibt gemalt zu haben, die ich kannte: es handelte sich um

Schilderungen einiger Gemälde und Grafiken von Francisco de Goya, James Ensor,

Johann Heinrich Füssli, von Gustave Moreau und von Gustave Doré. Es konnten

also nur Pastiches sein, weswegen Pickman für mich ein Hochstapler, ein Lügner

oder ein Psychopath war; - oder konnte er sie doch gemalt haben? Anhand solcher

Überlegungen geriet ich in einen Zustand, in welchem sich die reale und die

surreale Welt wie Yin und Yang ergänzten. Wenn ich diesen Zusammenhang in die

reale Welt zu übertragen versuchte, durchdrangen das Wirkliche und das

Unwahrscheinliche einander. Eine Möglichkeit, Pickman als Persönlichkeit zu

verstehen bestand darin, daß der Erzähler an einer dissoziativen

Identitätsstörung (DIS) leidet.

Aber dann vergaß ich die Erzählung,

weil mich andere Dinge beschäftigten.

Anfang der neunziger Jahre des letzten

Jahrhunderts fragte mich der mit mir befreundete Initiator und Regisseur einer

Bonner freien Theatergruppe während eines Saufgelages, ob ich nicht Lust

verspürte, mal einen Monolog zu spielen. Ich dachte selbstverständlich sofort

an jenen Monolog, an den alle bei einer solchen Fragestellung denken: „Ein

Bericht für eine Akademie“ nach der Geschichte von Kafka. Da aber beinahe

alle Schauspieler sich an diesem Text vergriffen (und noch immer

vergreifen), verwarf ich den Gedanken, - um mich im gleichen Augenblick der

Geschichte „Pickmans Modell“ zu erinnern, die dem Kafka-Text in Duktus und dramatischem

Aufbau entspricht und also einer Beichte oder einer Selbstrechtfertigung ähnelt,

die Thurber seinem Besucher Eliot gegenüber schwadroniert, denn er war der

letzte, der Pickman begegnete. Thurber schien seine Erlebnisse und die Gemälde,

die er im geheimen Atelier des Kunschtmalers Pickman zu Gesicht bekam, nur

schwer zu verarbeiten. Ich schlug dem Regisseur vor, diesen Text als Monolog zu

spielen. Unsere erste Idee setzte einen zweiten Schauspieler mir auf der Bühne

gegenüber, dessen Aufgabe es lediglich gewesen wäre, sein Gesicht zum Gehörten

zu verziehen. Da sich kein Schauspielkollege für eine solche undankbare Aufgabe

bereit erklärt hätte, wollten wir mit der nächsten Idee ein Opfer im Publikum

dafür finden, das wir auf die Bühne mir am Tisch gegenüber zu setzen planten…

Dann jedoch hatten wir mit besoffenen Köpfen die Idee, die Inszenierung für jeweils

nur einen einzigen Zuschauenden zu erarbeiten (eine merkantil infantile

Überlegung!) und ihn wie diesen in Lovecrafts Text erwähnten Besucher namens

Eliot mir gegenüber an einen Tisch in einem Kellerraum zu setzen, wo er oder

sie das von mir Erzählte über sich ergehen lassen und das physisch sich

entwickelnde Geschehen ertragen mußte. Während der Proben zum Theaterstück

stand plötzlich der frühere Gedanke im Raum, daß der Erzähler an einer

dissoziativen Identitätsstörung (DIS) leidet. Dieses überzeugend darzustellen,

ohne daß ich mich selbst darin verlor, erwies sich als ungeheure

Herausforderung meines schauspielerischen Könnens und kitzelte meinen Ehrgeiz:

der Erzähler Thurber und der Kunschtmaler Pickman erweisen sich als zwei –

eventuell auch noch mehr – Charaktere in einer Person.

Der Beginn des Theaterstückes wurde in

den Medien folgendermaßen beschrieben: „Vor einem leeren Bilderrahmen steht im

Keller ein kahlköpfiger Mann. Stumm winkt er den zögernden Besucher zu sich,

starrt ihn lange an, wendet sich schließlich ab und raunt: „Du glaubst, ich bin

verrückt, Eliot...?“

Der bekannte Theatermacher Peter Brook

schrieb: „Ich kann jeden leeren Raum nehmen und ihn eine nackte Bühne nennen.

Ein Mann geht durch den Raum, während ihm ein anderer zusieht; das ist alles,

was zur Theaterhandlung notwendig ist.“ Ich bin noch heute erstaunt, welches

Echo die Inszenierung auch international fand. Wir nannten das Theaterstück

„Das Modell“, weil wir Lovecrafts Text nicht in jedem Detail zu folgen vermochten

und der Suhrkamp Verlag uns deswegen vorschlug, einen anderen Titel als den der

Lovecraft-Geschichte zu verwenden. Dem Regisseur Reinar Ortmann war zum einen die

Bestätigung von Peter Brooks Behauptung wichtig, zum anderen erwies sich die

Inszenierung schließlich auch als Experiment größtmöglicher Nähe im Theater, - die

übrigens nicht nur dem Zuschauer unheimlich werden konnte. Ich spielte die

Inszenierung mit mehr als 800 Vorstellungen in den gruseligsten Kellern

verschiedener Städte Deutschlands.

Im Jahr 2001 wurde das Theaterstück

schließlich mit mir verfilmt.

Vor mehreren Jahren hatte ich die

Idee, die Erzählung "Pickmans Modell" als

von mir künstlerisch gestaltetes Buch zu herauszugeben, dem die DVD mit der

Verfilmung Titels „Das Modell“ beiliegt. Ein sehr ästhetisch gestaltetes

Buch mit der amerikanischen Originalversion der Erzählung von H. P. Lovecraft,

der die deutsche Übersetzung gegenübersteht, mit den hochinteressanten

Anmerkungen von S. T. Joshi zur Erzählung, in welchen er Lovecrafts Geschichte

als aus den 1692 stattgefundenen Ereignissen der Hexenprozesse von

Salem resultierend beschreibt. Dieser Bezug läßt sich konkret aus den Namen der

Protagonisten, Thurber und Pickman, wie auch aus den Namen der weiterhin

genannten Personen herstellen, die auf unterschiedliche Weisen in diese

historisch belegbaren Vorgänge integriert waren (Quelle: H. P. Lovecraft –

The Thing on the Doorstep and Other Weird Stories, Penguin Books, 2001). Weiterhin

berichte ich in meiner Art und Weise, narrative Texte zu schreiben, über die

kausale Idee, über meine Konzeption (von der sich die endgültige Realisierung des

Theatermonologs unterschied, was ich noch immer bedauere), die sich

anschließende Arbeit am Stück mit dem Faksimile des mit meinen Anmerkungen

versehenen Textbuchs für die Probenarbeit und über die skurrilen Entdeckungen, bis

aus der Idee dieses Theaterstück und schließlich seine Verfilmung entstand. Ich

illustriere das Buch, und neben einer normalen Edition plane ich eine

Vorzugsausgabe mit beiliegendem Originaldruck einer Grafikauflage. Wie immer geht

es mir um das schön gestaltete, das bibliophile, das besondere Buch, wie ich es

zu meiner großen Freude und sehr stolz mit Arno Schmidts Roman „Die

Gelehrtenrepublik“ realisierte, das man auf dieser Internetzseite betrachten

kann:

https://shop.asku-books.com/epages/es121063.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es121063/Products/BP-0060

(Für das geschilderte Vorhaben suche

ich noch immer nach einem Verlag, der das Projekt gemeinsam mit mir in Angriff

nimmt, nachdem es bisher trotz mehrerer Ansätze mit verschiedenen potentiellen

Partnern nicht zustande kam.)

Michael Schmidt: Du hast von 1979 bis

83 für Suhrkamp gearbeitet, aktuell machst du viel für p.machinery. Als alter

Hase, wie hat sich die Szene, die phantastische Literatur und die Buchindustrie

im Laufe dieser langen Zeit entwickelt? Ist es besser oder schlechter geworden?

Thomas Franke: Die Szene kenne ich

nicht so gut, lediglich ein paar Leute, mit denen ich zusammenarbeite,

Mitglieder von ANDYMON, vom Freundeskreis SF Leipzig, die vom Berliner

Otherland-Buchladen und so weiter und so fort. Die phantastische Literatur ist

so, wie sie immer war; die Autorinnen und Autoren hecheln wissenschaftlichen

und gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen hinterher, sie extrapolieren

zeitgeistige Themen in die Zukunft oder bemühen sich, Tolkien zu übertreffen

(zumindest die Zahl der Bände, die sie für einen Ideen-Zyklus schreiben). Jene,

die außergewöhnliche, autochthon entstandene phantastische Ideen umsetzen,

werden oft ignoriert: Georg Klein mit seinen Romanen „Die Zukunft des Mars“ und

„Miakro“ gehört beispielens dazu, Reinhard Jirgl mit „Nichts von euch auf

Erden“ (ein schwer lesbarer Roman, ich gebe es zu, doch sollte man ihn nicht

links liegenlassen), unbedingt Ror Wolfs Werk, Mircea Cartarescus Literatur…

Und das Verlagswesen? Das ist auf dem

Weg der Kommerzialisierung, auf dem Weg der

Monopolisierung der großen und mittelgroßen Verlage auf Kosten kleiner Akteure,

womit auch in diesem Wirtschaftssegment die Vielfalt verloren geht. Ursula K. Le Guin forderte

zum Beispiel in einer Rede, daß Schriftstellerinnen und Schriftsteller sich der

Freiheit erinnern und Alternativen zu einer marktgesteuerten Kultur entwerfen

müssten, die Bücher ausschließlich zu Waren degradiert. Für eine liberale Demokratie, die Pluralismus zu ihren

Grundkonstanten zählt, ist diese Art der Kommerzialisierung nach meiner Meinung

eine gefährliche Entwicklung. Eine Konzentration des Kapitals findet

statt: einigermaßen erfolgreiche Verlage werden von Medienkonzernen aufgekauft,

die sich aggressiv behaupten und viel Mist in die Buchläden einsortieren, bei

denen ebenfalls eine Konzentration zu großen Buchhandelsketten stattfindet. Vor

nicht allzu langer Zeit konnte ich noch Texte von lebenden Autorinnen und

Autoren bei Lesungen vortragen und die Verlage fühlten sich

bauchgepinselt, weil es Werbung war, die sie nicht bezahlen mußten; heute bin

ich als Vortragender gezwungen, die Verlage zu fragen, ob ich deren Texte

vortragen darf, - und wenn ich es darf, kostet mich das wegen der Urheberrechte

einen oft teuren Obolus. Na, dann lese ich doch nur noch Texte vor, deren

Verfasser und Verfasserinnen schon länger als siebzig Jahre unter der Erde

liegen. Zur letzten Vernissage meiner Bilderchen plante ich, Texte von Ror Wolf

(† 17. Februar 2020) vorzutragen, weil dieser Schriftsteller mich

außergewöhnlich beständig inspirierte. Seinen Hausverlag Schöffling & Co. grapschte

sich 2022 der Schweizer Kampa Verlag, wo man es nicht einmal für nötig

erachtete, auf meine Frage nach der Vortragserlaubnis zu antworten. Ich mußte

oft erfahren, daß die Kultur der Kommunikation nach und nach seitens größerer

Verlage und der Medienkonzerne wie auch seitens der Politikanten und

Politikantinnen zum Erliegen kam. Gegenwärtig trifft man auf Schweigen oder

wird belogen, wenn es darum geht, kausale Probleme miteinander zu lösen. Ich

erinnere mich mit Grausen meiner Bemühungen, die Rechtefrage zur Powest

„Picknick am Wegesrand“ der Brüder Strugatzki zu klären, die sich länger als

ein Jahr hinzogen und während derer ich von der Rechteverhandlungsfürstin der Verlagsgruppe

Penguin Random House (das ist Bertelsmann) durch ein kafkaeskes Labyrinth geschubst

wurde.

Was die Buchgestaltungen betrifft,

erledigen bis auf wenige Ausnahmen mittlerweile PR-Agenturen diese Arbeit mit

Bildern, die sie bei globalisierten „Stock Photography“-Agenturen kaufen. Wenn

ich nun von kleinen und mittleren Verlagen als Gestalter und Illustrator beauftragt

werde, so zahlen die oft keinen Centavo mit der Begründung, wir würden doch

alle nichts an den Büchern verdienen und wir würden doch alle an einem Strang

ziehen und trotz all dieser Umstände: schön sollten sie doch aussehen. Letzten

Endes wäre das ja auch Werbung für mich, so eine hübsche Buchgestaltung… Nun

ja, - lassen wir das.

Michael Schmidt: Viel hört man von KI und dem langsamen Sterben

der Bildkunst. Wie stehst du zu den Herausforderungen der Gegenwart und der

nahen Zukunft? Bei der Schauspielerei gab es ja auch schon Visionen,

Verstorbene zurück auf die Leinwand zu bringen.

Thomas Franke: (Ich denke, mit meinen folgenden Äußerungen werde ich

mir viele Feinde machen und denen, die es wegen meiner früheren Äußerungen über

die Kunscht-KI. schon waren, Wasser auf die Mühlen gießen, - aber: sei’s drum:)

Ich muß noch viele Jahre nicht befürchten, daß irgendeine KI. die

Holzstichcollage imitieren kann, denn es ist äußerst kompliziert und

gegenwärtig beinahe unmöglich, die feinen Holzstichlinien zu digitalisieren,

was ich immer wieder als Problem bei der Digitalisierung meiner Werke für

Buchumschlaggestaltungen einpflegen muß. Ganz zu schweigen davon, daß die Künschterliche

„Intelligenz“ daran scheitert, einzelne Motive aus einem Gesamtholzstich

herauszuschneiden und zu einem völlig neuen Bild zusammenzufügen.

Das Geschwalle über und mit der KI. ist auch nur

Geldmacherei, denn offensichtlich geht es um absichtliches Mißverstehen bzw.

Nichtverstehen kreativer Prozesse und das vorsätzliche Ignorieren von

Urheberrechten. Die Motivwelt eines bildenden Künschtelers speist sich nicht

ausschließlich aus jener seiner Vorbilder und Wahlverwandten; sie entsteht

durch das Lesen, das Hören von Musik, durch Erkenntnisse, gewonnen während

schwatzhafter Diskussionen mit anderen Spinnern, zufällig, nicht einmal bewußt Wahrgenommenes…

Ich möchte Jorge Luis Borges aus seinem Essay „Blindheit“ zitieren: „… jeder

Mensch, sollte das, was ihm zustößt, als Instrument ansehen; alle Dinge sind

ihm zu einem Zweck gegeben worden, und im Fall eines Künstlers muß dies noch

weit stärker so sein.“ Die KI. entfremdet uns von dieser Notwendigkeit des

Gebrauchens unserer künschtelerischen Begabung.

Ich habe mir zwar nie Gedanken über

Inhalte, Tendenzen oder gar über eine Philosophie hinter meiner künschtelerischen

Arbeit gemacht und auch selten darüber nachgedacht, was mich zu dieser Arbeit

treibt; ich habe all die Jahre einfach lustvoll drauflosgearbeitet. Aber wenn ich

nun kausal darüber nachdenke, was mich bewegt, während ich diese Zeichnungen,

Grafiken und später dann Holzstichcollagen erarbeite, stelle ich fest: ich

möchte etwas Geheimnisvolles, noch nie in diesem Zusammenhang Erschautes

schaffen, Bilddetails in ungewöhnliche Zusammenhänge zeichnen oder montieren,

um damit seltsame, mysteriöse Geschichten zu erzählen; ich möchte die

Betrachter mit spannenden Motiven reizen, über das Dargestellte nachzudenken

und sich selber Abenteuer aus dem zu ersinnen, was sie in meinen Werken sehen.

Denn wenn ich ein Werk anschaue oder es lese, will ich Geschichten

darinnen entdecken - und die Persönlichkeit dessen, der es schuf. Mit dem

zuletzt genannten Bedürfnis kollidiere ich immer wieder, weil bei manchen Leuten

eine Tendenz zu erkennen ist, die KI. zu vermenschlichen. Aber KI.-Erzeugnisse

sind unpersönlich und nur oberflächlich reizvoll, denn ein Prompt kann diese hier

aufgezählten und noch mehr Momente, die in ein Kunschtwerk einfließen (ich

möchte hier die Kunscht der Anschnitte, individuelles grafisches Empfinden usw.

erwähnen) nicht transportieren. Ich las einmal, „auch die neueste, heißeste Form von KI. stößt an

prinzipielle Grenzen; diese Anwendungen können – oft sogar – sehr einfache

Probleme nicht lösen. Zwar schlucken die Apps riesige Mengen an Daten, sie

finden auch statistisch wahrscheinliche Muster, aber letzten Endes schaffen sie

nur eine Art Remix des Vorhandenen. Es sind Spielereien, die mal stimmen – und

Altbekanntes wiedergeben – oder halluzinieren. Als KI. sollte man sie wirklich

nicht betrachten.“ Ein Film, in welchem eine KI-generierte Marilyn Monroe eine

Rolle gibt, zeigt lediglich ihr Äußeres und das, was die sie generierenden

Fummler von ihr denken, in sie hineininterpretieren bzw. ihr an Körperlichkeit

und schauspielerischen Aktionen pauschal unterstellen, nicht die eine Rolle

spielende Actrice Marilyn Monroe. Weil die

KI. von Menschen gemacht wird, kann sie kaum als dem Menschen überlegen

gewertet werden: ihre „intersubjektive Vergleichbarkeit“ ist wesentlich davon

abhängig, welche Menschen die KI. entwickeln und inwieweit sie die jeweilige KI.

mit eigenen Interessen konstruieren. Mit der Kunscht-KI. werden also mittelmäßige Bilder und mittelmäßige Texte generiert,

ganz zu schweigen von der mittelmäßigen Musicke die mittlerweile Spotify

überschwemmt, - und die kurzen zeitlupigen Clips präsentieren ebenfalls nichts,

was mich fasziniert. Nach fünf oder sechs solchen Aneinanderreihungen von

kurzen Sequenzen, die in phantastischen Filmen wahrscheinlich besser aufgehoben

wären, beginnt mich das zu Sehende zu langweilen.

Des

Weiteren ist es Diebstahl geistigen Eigentums, der erforderlich war, um die

Modelle zu „trainieren“ (es handelt sich schlicht um faktisches

Kombinieren einprogrammierter Werke, nicht um autochthone schöpferische Qual). Milliardenschwere Tech-Konzerne wie OpenAI und Meta stehlen

urheberrechtlich geschützte Daten (Texte, Bilder, Musik, etc.) und „trainieren“

damit ihre KI., ohne die Urheber

und Urheberinnen zu fragen, - geschweige denn, sie zu vergüten. Die gesammelten

Daten werden schließlich verwendet, um Buchcover, Songs oder eben Übersetzungen

mit Mausklicks zu erstellen. Das ist natürlich billiger als echte Menschen für

wirklich kreative Arbeit zu vergüten. Es ist aber vor allem kurzsichtig: Denn

damit entziehen sie der Unterhaltungskunscht die Lebensgrundlage und schaffen

sie allmählich ab. Die Kunscht ähnelt auf diese

Weise Fast Food; richtig Kochen ist aufwendig, schmeckt und nährt allerdings

auch ganz anders. Deswegen wird es weiterhin die menschengemachte Kunscht

geben. Kunscht ist nicht nur für die Konsumenten gemacht, sondern weil viele

Machende von einem inneren Zwang getrieben werden, sich zu äußern. Als ich noch

studierte – damals, vor Jahrtausenden – unterschieden wir zwischen Kunst und

Gebrauchskunst (ergo: angewandte Kunst). Was letztere bedeutet, können

Interessierte bei WIKIPEDIA nachlesen.

Wahrscheinlich wird der KI. als künschtelerisches

Spielzeug eine ähnliche Zukunft bevorstehen wie vielen Modeerscheinungen. Das

ist wie beim

Pornos-Schauen: man stumpft ab, das Erleben eines „sense of wonder“ verliert sich.

Ich hoffe, daß es auch bald konsumierende KIs gibt, die sich den mittelmäßigen

bis unerträglich schlechten, kitschigen KI.-Kunscht-Kram reinziehen und ihn zu

kaufen imstande sind, denn die Tech-Konzerne wollen letzten Endes Profit

generieren.

Michael Schmidt: Jeschke, Franke, die

sind ja schon tot. Du lebst und kannst nach vorne aber auch zurück blicken. Wie

würdest du dein Vermächtnis definieren? Was hat die Welt durch Thomas Franke

erfahren?

Thomas

Franke: … hm… Die Welt hat durch mich wahrscheinlich nichts erfahren. Aber der

Thomas Franke kroch einige Jahre lang als Würmchen über ihre Oberfläche,

welches durchgefüttert und intellektuell ruhig gestellt werden mußte. Einige

andere Würmchen auf dieser Welt hatten Spaß mit mir – und auch durch mich, … also:

aufgrund meiner Arbeit, daß ich ein paar hübsche Bücher schuf und als

schauspielernde Charge über die Bretter hüpfte, welche nach Shakespeare wohl

angeblich die Welt bedeuten. Diesbezüglich kommt mir in den Sinn, ob mein Werdegang mitsamt den Zufällen, die

ihn auslösten, nicht augenscheinlich ein schicksalhafter zu nennen ist? Der

Weltbürger, Schriftsteller und Philosoph Jean Gebser sagte einstmals, alles was

uns widerfahre, sei nur eine Antwort oder ein Echo auf das, was wir wären. Mag

sein, er hatte Recht?

Warum habe

ich mich dann für einen solchen und nicht den Lebensweg als Physiker oder

Politiker (ich wurde 1983 wirklich ernsthaft gefragt, ob ich als Abgeordneter

der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands [LDPD], deren Mitglied ich damals

war, in die DDR-Volkskammer einrücken wollte) entschieden, auf dem ich sicher

mehr hätte bewirken und als Vermächtnis hinterlassen können? Oh je, - das war

für mich nicht die Frage einer Entscheidung; ich konnte diesem unbedeutenden, für

das System unrelevanten Künschtelertum einfach nicht entgehen: mit so vielen

Talenten gequält, mit so viel Neugier bestraft und mit so vielen Bildern vor

dem inneren Auge, mit all diesen Erkenntnissen, Verletzlichkeiten,

erschreckenden Erlebnissen. Als Künschteler leben zu müssen, ergibt sich wohl

aus der Entwicklung meiner Persönlichkeit, meiner Ansichten und Meinungen gegenüber

der Welt sowie meinem leisen Vorhandensein in dieser Gesellschaft. Solche

Überlegungen führe ich mir immer wieder vor Augen, um die mir wertvollen ethisch-moralischen Grundsätze und meinen

Gestaltungs- und Lebenshunger nicht aufgeben zu müssen. Und diese Einstellung

preßte mich halt vermittels dialektischer Wechselwirkungen zu einem Sonderling,

der am Rande dieser Gesellschaft dahinlebt, worauf ich nicht stolz bin.

Deswegen will ich niemand anderem empfehlen, diesen Weg zu gehen.

Michael Schmidt: Der Poetry-Slam. Ein

Quantensprung oder ein überflüssiges Format?

Thomas Franke: Dieses

Veranstaltungskonzept kenne sowohl als Vortragender wie auch als Zuschauer.

Poetry-Slams sind reine Unterhaltung, die an der Basis der Wettbewerbe

eigentlich darauf bauen, wie viele Leute aus der Verwandtschaft der oder die

Vortragende bewegen kann, am Abend des Vortrags bei der Abstimmung eine Hand

mit Abstimmungskärtchen oder Blümchen hochzurecken. Aber wie ich eingangs

bemerkte: ich trinke lieber ein paar Gläser Bier. (Ach ja, ich empfehle meinen

Reimling sich zu Herzen zu nehmen: Mein erstes Gedicht…………., / ich schreib‘s

besser nicht.)

Michael Schmidt: Kunst und Kommerz.

Siehst du Wege, beidem gerecht zu werden, ohne sich zu verleugnen?

Thomas Franke: Nein, man kann nicht

beidem gerecht werden, weil diese merkantil und lediglich am Profit einiger

weniger Menschen orientierte Gesellschaft, weil die unterschiedliche Gewichtung

von Kunscht und Kommerz unter diesen kapitalistischen Bedingungen, unter denen

alles, selbst Geistiges, zur Ware verkommt, sich aus diesen Gründen nicht

vermeiden läßt. Der Schauspieler Ulrich Mühe – er kam ebenfalls aus der DDR,

war schon dort um einiges opportunistischer als ich und deswegen schließlich im

Westen Deutschlands merkantil erfolgreicher – sagte einstmals in einem

SPIEGEL-Interview, auch in dieser, der westlichen Gesellschaft könne man mit

außergewöhnlicher Begabung nicht umgehen. Tja, der Kollege hatte Recht, -

ansonsten konnten wir einander nicht leiden (auch zu Recht) und wahrscheinlich

peinigen sie ihn jetzt in der profanen Hölle mit blödsinnigem analytischem

Geschwätze und damit, daß sie ihm Seele für Seele das Leben einer Anderen vor

die Augen führen. Ja: dieses Bild gefällt mir!

Ich machte die Erfahrung, daß Ruhm oft

erst dann einsetzt, wenn der Mensch sich und seine ethisch-moralischen

Grundsätze aufgibt und sich zum Narren macht; wenn er dann berühmt ist,

verdient er viel Geld, muß allerdings weiterhin den Narren geben. Ausnahmen

bestätigen die Regel.

Lange Jahre hatte ich beispielens gedacht, die „Phantastische

Bibliothek“ des Suhrkamp Verlags wäre eine kommerziell einträgliche Buchreihe,

bis ich dann in einem Artikel von Franz Rottensteiner las - der Herausgeber

dieser Buchreihe -, daß viele Ausgaben sich kaum verkaufen ließen und die

„Phantastische Bibliothek“ hauptsächlich getragen wurde von Lovecraft-, Lem-,

Dick-Büchern und den Sammelbänden. Aber die Buchreihe, immerhin edierte sie der

Suhrkamp Verlag, war ein Prestigeobjekt – und ein solches auch für mich als

Buchgestalter, denn wenn ich noch einmal Wolfgang Jeschke zitieren darf: „…Bis

ich Ende der Siebzigerjahre auf Werke von Thomas Franke stieß. Ich war zu jener

Zeit Herausgeber der Science Fiction-Reihe des Heyne Verlags und beneidete die

Suhrkamp-Herausgeber mit einem so hervorragenden Coverkünstler zu punkten.

Aber natürlich war mir klar, dass er mit dem Heyne-Image nicht

kompatibel war: Viel zu intellektuell, zu künstlerisch, zu wenig Farbe, zu

wenig Action. Und zehn bis zwölf Neuerscheinungen monatlich mussten gestaltet

werden. Man hätte eine neue schmale, hochkarätige Reihe erstklassiger Science

Fiction starten müssen, aber das wagte ich gar nicht erst vorzuschlagen. Die

saturierten Vertreter hätten so ein Projekt mit ihren dicken Patschhändchen

sofort vom Tisch gewischt; diesen Banausen war mancher Coverentwurf des

markterfahrenen Karel Thole schon zu abstrakt und unverständlich und das so

gestaltete Buch galt ihnen als unverkäuflich. Ein aussichtsloses Unterfangen

also.“

Watt else sollen isch noch da derzu sagen?

Michael Schmidt: Was würdest du, mit

all deiner Erfahrung, jungen Kreativen mit auf den Weg geben?

Thomas Franke: Keine Ratschläge, weil

die immer nach Pädagogik riechen. Jeder Kreativende muß seinen Weg für sich

selber finden, jedoch sollte das Lebensziel nicht das Streben nach Geld und

Ruhm sein oder, schauspielernd, die pragmatisch-pubertäre Einstellung, die Welt

teilhaben lassen zu wollen an der eigenen Seele oder den als wichtig

empfundenen Emotionen. Das eine korrumpiert, das andere ist dumm. Ich bin zum

Beispiel auch sehr vorsichtig, mich selbst als „Künstler“ zu bezeichnen, weil

ich das eventuell nicht bin. Deswegen bezeichne ich mich und alle jene, die

sich heutzutage das kreative Dasein mit existentiellem Darben, mit Demütigungen,

Erniedrigungen und Außenseitertum, Aussätzigen vergleichbar, erkämpfen, als

„Künschteler“, weil dieses Wort ironisch, poetisch und witzig klingt und auch

sprachassoziativ die Armut intendiert, mit welcher sie sich durchschleckern.

Künschteler werden übrigens nach ihrem Tod in die Ewigen Künschteler-Gründe

eingehen, wo ihnen halt das ewige Künschtelerglück winket, verstanden? Es

handelt sich dabei um eine Art Arkadien, denn das steht uns unbedingt zu! Dort

warten schon, um einen Biertisch versammelt, Hieronymus Bosch, Altdorfer, Max

Ernst, Goya, Arno Schmidt, Arkadi und Boris Strugatzki und einige andere auf

mich.

Michael Schmidt: Noch ein Wort an die

Meute dort draußen!

Thomas Franke: Ich zolle allen denen,

die sich bis hierher durch mein G’schwätzle gearbeitet haben, meine große

Achtung. Zudem rate ich allen, sich nicht in einen dritten Weltkrieg treiben zu

lassen.

Kommentare

Kommentar veröffentlichen